Die Wien – eine Fotoreise von der Quelle bis zur Mündung

Diese Fotoreise ist nur einer von vielen Beiträgen über den Wienfluss auf dieser Plattform. Einen Überblick erhalten Sie HIER.

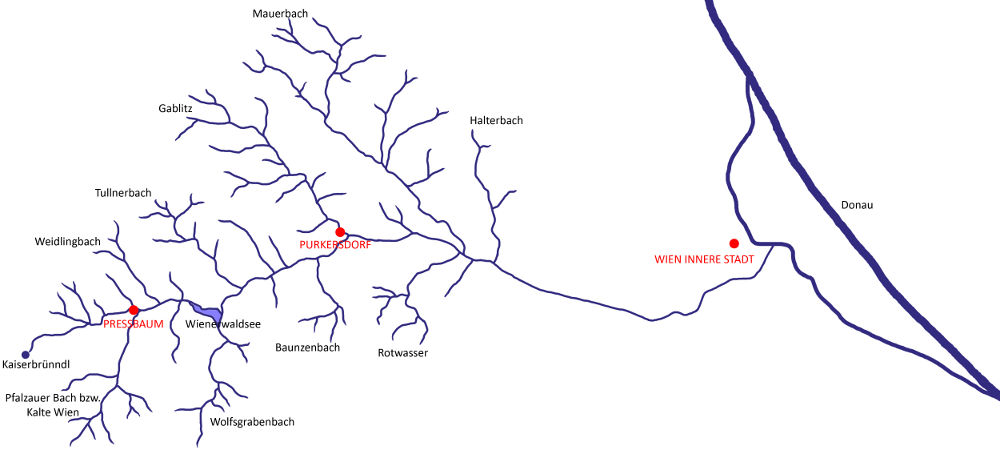

Das Einzugsgebiet des Wienflusses. Diese vereinfachte Darstellung zeigt den Wienfluss mit seinen wesentlichen Zubringerbächen. Sie erklärt auch, warum nicht die längere Kalte Wien, sondern das aus der Hauptrichtung des Flusslaufes kommende Kaiserbrünndl als Quellbach bezeichnet wird. Nicht eingezeichnet sind die Zuläufe in Wien (Rosenbach, Ameisbach, Marienbach, Lainzerbach), weil sie nicht in den Fluss, sondern in die begleitenden Sammelkanäle münden. © Archiv 1133.at

In Dürrwien kreuzt sie auch die 2. Wiener Hochquellenwasserleitung und fliest erstmals in einem Stück regulierten Bachbettes. Die Wasserleitung unterquert in einem Dücker das Tal samt Straße und Dürrer Wien. Die Wässer, die sich hier nur kreuzen, hatten sich früher mit großer Wahrscheinlichkeit schon sehr bald vermengt. Die gute Versorgung mit Fließwasser, vor allem durch die 1872 und 1910 eröffneten Hochquellenwasserleitungen, ermöglichte in Wien nämlich früher als in anderen Städten die flächendeckende Einführung von Wasserklosetts und Schwemmkanalisationen, die letztendlich in die Flüsse mündeten. Damit wurden allerdings die damals noch wenig kontaminierten und landwirtschaftlich verwertbaren Exkremente vom wertvollen Dünger zum Abfall und zu einer zusätzlichen Belastung des Wienflusses und des Donaukanals. © Archiv 1133.at

Der Zusammenfluss von Kalter und Dürrer Wien in Preßbaum. Ab hier heißt der Fluss einfach "Die Wien". Auf diesem Foto sieht man, dass die Kalte Wien (von links kommend) der wasserreichere Fluss ist. Die Kalte Wien ist mit einer Länge von 5,69 km auch der längere Zubringer. Trotzdem gilt die Dürre Wien als namengebender Hauptquellbach, weil sie die Laufrichtung in der Region vorgibt. Im Unterschied zur Dürren Wien hatte die Kalte Wien auch zahlreiche andere Namen: Grotte Wien, Weiße Wien etc. © Archiv 1133.at

Der über einen Kilometer lange Wienerwaldsee bei Tullnerbach.. Er nimmt auch den Wolfsgrabenbach auf und unterstützt auf natürliche Weise die Hochwasserrückhaltung. Er ist wunderbar in die grünen Hügel des Wienerwaldes eingebettet erfreut mit seinem Wasser uns seiner Vegetation Mensch und Tier. © Archiv 1133.at

Der Wienfluss hinter dem Restaurant Staubmann. Nach dem Wienerwaldsee passiert er Untertullnerbacher und Neupurkersdorfer Gebiet mit der Richter-Minder-Siedlung, der Postsiedlung und dem Rechenfeld. Diese Schwelle hinter dem Gasthof Staubmann zeigt die Stelle des einstigen Prager Wehrs, von dem das Wasser für das Deutschwaldbad und die Prager Mühle abgeleitet wurde. © Archiv 1133.at

Der Wienfluss bei Purkersdorf. Auf den knapp sechs Kilometern vom Wienerwaldsee bis zum Zusammenfluss mit dem Gablitzbach bei Purkersdorf ist er relativ naturnahe wie hier bei Purkersdorf. Bei Siedlungen und entlang der Bundesstraße kann er aber auch von hohen Böschungen eingeengt sein. © Archiv 1133.at

Blick vom Alois-Czedik-Steg flussaufwärts nach Westen. Auch auf den ca. zweieinhalb Kilometern von der Einmündung des Gablitzbaches bis zum Alois-Czedik-Steg, der ersten Brücke auf Wiener Gebiet, verändert sich der Fluss kaum. Wie in Purkersdorf kommt auch hier die Westbahn ganz nahe an den Fluss. © Archiv 1133.at

Am Ende der Hochwassersammelbecken schwingt sich die Betonkonstruktion der verlängerten Hadikgasse über die Wien. Am Ende der Staubecken quert die verlängerte Hadikgasse den Wienfluss. Die rd. 1,5 Kilometer von hier bis zur Zufferbrücke behält der Fluss mit seinem trapezförmigen Querschnitt und den beiderseitigen, teilweise bewachsenen Uferböschungen noch etwas von seinem Talcharakter. Bis zur Kennedybrücke in Hietzing sind es rd. 4,5 Kilometer und weitere rd. 4,5 Kilometer bis zum Beginn der Einwölbung beim Rüdigerhof vor dem Naschmarkt. © Archiv 1133.at

Ruhet sanft. Im Zuge der Regulierungsarbeiten war die Sohle des Gerinnes vom Umlaufgraben bis zur Badhausbrücke mit Steinquadern und -platten befestigt und weiter stadteinwärts betoniert worden. Mit Ausnahme der renaturierten Bereiche ist das so geblieben. Die verwendeten Steine waren verschiedenster Herkunft, manchmal wurden sogar Grabsteine eingearbeitet. © Archiv 1133.at

Bald folgt eine dichte Brückensequenz wie sonst nirgends entlag der an sich brückenreichen Wien. Zuerst der Park&Ride-Zubringer, dann die wuchtige Stahlkonstruktion der U-Bahn-Brücke (auch: Stadtbahnbrücke) und schließlich ganz hinten, mit dem Steinpfeiler in der Flussmitte, die Zufferbrücke. © Archiv 1133.at

Blick von der Zufferbrücke flussabwärts. Ab der Zufferbrücke wird der Querschnitt des Flussbettes rechtsufrig durch die nahezu senkrechte Mauer zur Stadtbahn (heute U4) eingeengt. Bald schwenkt der Fluss von der Mitte nach rechts in eine der Mauer entlangführende Künette. Anstelle der heutigen Wohnbauten standen am rechten Wienflussufer bis in die 1970er-Jahre die Gebäude der Ober St. Veiter Färberei Winkler & Schindler. © Archiv 1133.at

Der markante Blick von der Hietzinger Kennedybrücke zurück flussaufwärts. Der Fluss ist über fast seine ganze Länge in Wien ein Grenzfluss und trennt die Bezirke 3, 4, 5, 12 und 13 im Süden von den Bezirken 1, 6, 15 und 14 im Norden. Die Grenze liegt aber nicht wie üblich in der Flussmitte, sondern am südlichen Rand (hier im Bild linken, flussabwärts gesehen also rechten Rand) des Flussbettes. Das markante Amtshaus für den 13. und 14. Wiener Gemeindebezirk erinnert aber daran, dass der Fluss nicht immer als teilendes, sondern als verbindendes Element gesehen wurde. Von der Eingemeindung nach Wien im Jahr 1892 an bis 1938 gehörte auch der größte Teil des heutigen 14. Gemeindebezirkes Penzing zu Hietzing, und die Wien war in dessen Mitte. Das Amtshaus für den neu geschaffenen 14. Bezirk blieb bis vor kurzem in diesem Gebäude und war damit eine Wiener Besonderheit. © Archiv 1133.at

Blick von der Schönbrunner Schlossbrücke zur Schönbrunner Brücke. Ab der Kennedybrücke wird auch das linke Ufer durch eine hohe Stützmauer begrenzt und die Kämpferansätze begleiten das Flussbett auf beiden Seiten. Mit der Schönbrunner Brücke verlässt der Wienfluss die Parklandschaft um Schönbrunn und erreicht das besonders dicht verbaute Stadtgebiet. © Archiv 1133.at

Die Fabriksbrücke mit der dahinterliegenden und zur Überbauung verbreiterten Lobkowitzbrücke im Bereich der Meidlinger-Hauptstraße. Wirtschaftliche und andere Begierden kümmern sich wenig um alte Ideen oder wichtige Funktionen der Wientalschneise. Wo immer die Politik es zulässt, werden möglichst voluminöse Funktionsbauten errichtet. © Archiv 1133.at

Beim Rüdigerhof verschwindet der Wienfluss und bald auch die U-Bahn-Trasse in die Unterwelt. Gut sichtbar ist hier das ab der Schönbrunner Brücke den Flussverlauf prägende Stadtbahngeländer: eine stilisierte Sonne in einem Kreis, aus dem vier Streben zu den Ecken eines Quadrates weisen, die Handschrift Otto Wagners, der für die architektonische Gestaltung des Stadbahnbaues verantwortlich zeichnete. © Archiv 1133.at

Am Beginn des Stadtparks verlässt die Wien das überwölbte Bett und tritt wieder ans Tageslicht. Hier entstand eine von Friedrich Ohmann und Josef Hackhofer geschaffene symmetrische Anlage mit Promenaden mit großzügigen Sitzbereichen entlang des Flusses. Die Wienflusspromenade im Stadtpark wurde am 15. November 1906 eröffnet. (Hajós) © Archiv 1133.at

Blick vom Abgang bei der Johannesgasse flussabwärts zur Stadtparkbrücke. Ohmann fügte gerne farbenfrohe Bepflanzungen in die Architekturelemente ein, wie hier den im Herbst hervorstechenden Wilden Wein. Das markante Rot des Wilden Weines bildet einen wunderbaren Kontrast zu den türkisfarbenen Keramikvasen. (Hajós) © Archiv 1133.at

Die Nischen an der Stadtpark-Promenade mit den Vasen in Formen des Jugendstils. Sie machen einen wesentlichen Teil des von Friedrich Ohmann geschaffenen Ambientes. Sie wurden während des 2. Weltkrieges zerstört. Als Geschenk der Wiener Hochschulen an die Stadt Wien wurden sie in den Jahren 1974/75 orignalgetreu erneuert. © Archiv 1133.at